Cycloverbindungen

1 Cycloalkane

Ringförmige gesättigte Kohlenwasserstoffe

a) Allgemeine Summenformel

C₂H₂n

b) Eigenschaften

⇨ Ähnliche Eigenschaften wie die Alkane;

Ausnahmen:

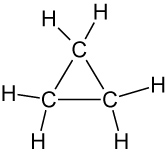

| Cyclopropan | Cyclobutan |

|

|

⇨ reagieren leicht unter Ringöffnung.

Grund: Ringspannung, da Bindungswinkel auftreten, die erheblich unter dem Idealwert des vierbindigen Kohlenstoffatoms liegen (109,47 bzw. 109,5° ~ Tetraederwinkel).

1.1 Cyclohexan

wichtigstes Cycloalkan; Baustein vieler Naturstoffe

a) Vorkommen

Erdöl

b) Eigenschaften

Ähnelt Hexan (unpolar; radikalische Substitutionsreaktionen sind bevorzugt)

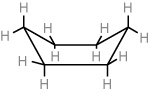

Verschiedene Konformationen des Cyclohexans:

| Sesselkonformation (99%) | Wannen-(Boot-)konformation |

|

|

H = axial

H = äquatorial (bei größeren Substituenten energetisch günstiger)

Merke: Verschiedene räumliche Anordnungen von Molekülen bezeichnet man als Konformationen. Bei Cyclohexanen ist die Sesselkonformation die stabilste Konformation, da hier alle H-Atome den größtmöglichen Abstand haben.

c) Verwendung

Lösungsmittel; Herstellung von Nylon

- Details

- Geschrieben von: Wolfram Hölzel

2 Aromatische Kohlenwasserstoffe - Aromaten - Arene

“aromatisch” a. G. des süßlichen Geruchs vieler Naturstoffe.

Vorkommen i. d. Natur z.B.

Aminosäuren: Tyrosin, Typtophan, Phenylalanin

Nucleinbase Adenin

Lignin

weibliches Sexualhormon Estradiol (Ausbildung sek. Geschlechtsmerkmale)

2.1 Benzol - “Benzen”

a) Vorkommen

Steinkohlenteer, Erdöl

b) Eigenschaften

physikalische:

- farblose, klare Flüssigkeit (Smp.: 5°C; Sdp.: 80°C)

- geringere Dichte als Wasser

- in Wasser kaum, in Benzin in jedem Verhältnis löslich

- hohe Lichtbrechung

chemische:

- brennt mit stark rußender Flamme

- kein Nachweis von Doppelbindungen mit Brom möglich (Additionsreaktion)

- elektrophile Substitution mit Brom ist möglich

physiologische:

- starkes Gift

- carcinogen

c) Summenformel

C₆H₆

d) Strukturformel

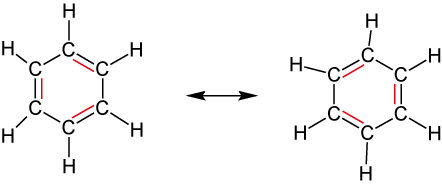

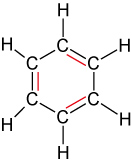

August Kekulé (1866): Oszillationstheorie – schnelles „Umklappen“ der Doppelbindungen (nicht bestätigt).

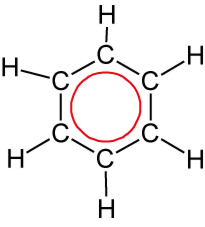

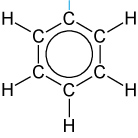

Heutiger Kenntnisstand:

- ebenes gleichseitiges Sechseck

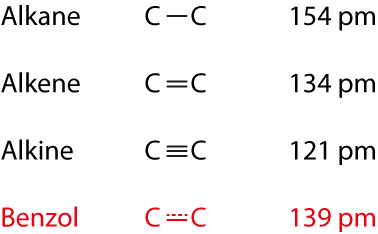

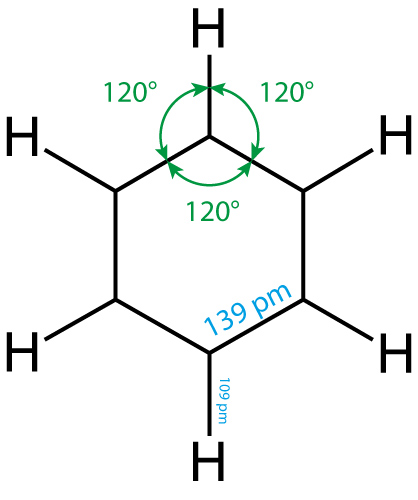

- Bindungsabstände:

- Bindungswinkel 120°

- Die je 6 Elektronen sind gleichmäßig über das ganze Sechseck verteilt = delokalisiert

⇨ Besonderer Bindungszustand!

|

=  |

Energetischer Vergleich zwischen Benzol mit delokalisierten Elektronen und Kekulés Modell:

e) Vergleich von Cyclischen Kohlenwasserstoffe

⇨ vgl. AB

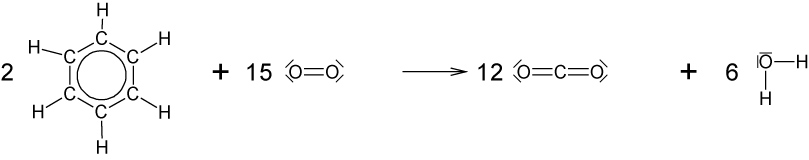

f) vollständige Verbrennung von Benzol

- Details

- Geschrieben von: Wolfram Hölzel

2.2 Hückel-Regel

a) Dewar: cyclische Moleküle mit großer Mesomerieenergie sämtliche Ringatome gehören zu einem konjugierten System (=C-C=C-C=….)

b) Hückel: Aromaten sind besonders stabile Verbindungen, mit folgenden Eigenschaften:

- Moleküle bestehen aus ebene Ringe;

- besitzen ringförmig geschlossenen π-Elektronenwolke;

- insgesamt (4n + 2) π-Elektronen (n = 0,1,2,3...) (delokalisiert über alle Ringatome des Systems).

- Besonders stabil bei ungeraden Elektronenpaaren

| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

|

π-Elektronen |

2 | 6 | 10 | 14 | 18 |

|

π-Elektronenpaare |

1 | 3 | 5 | 7 | 9 |

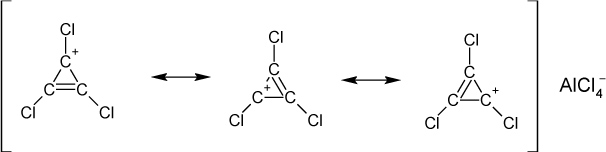

Beispiel 1: 1,2,3-Trichlor-Cyclopropene

n = 0: (4 ∙ 0 + 2) = 2 π – Elektronen:

Überprüfe die Hückel-Regel an Hand von Benzol:

6 Ringatome = 4 • 1 + 2 ⇨ Regel ist erfüllt.

Weitere Übungsaufgaben ⇨ siehe Arbeitsblatt.

- Details

- Geschrieben von: Wolfram Hölzel

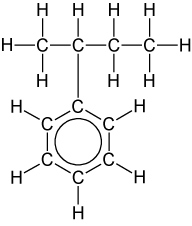

2.3 Nomenklatur:

Stammverbindung: Benzol – C₆H₆

Benzolring als Substituent: Phenyl = Benzolrest

Bsp.: 2-Phenylbutan CH₃CH(C₆H₅)CH₂CH₃

Allg aromatische Kohlenwasserstoffgruppe: Arylgruppe

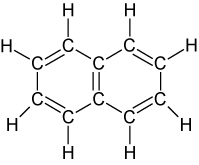

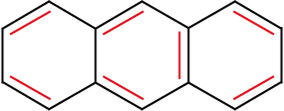

Kondensierte Formen:

| Napthalin | Anthracen |

|

|

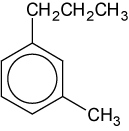

Systematische Nomenklatur: Nummerierung der C-Atome von 1-6 ⇨ Richtung wird so gewählt, dass die Substituenten die kleineren Zahlen erhalten. Hinweis: Substituenten werden alphabetisch geordnet.

Beispiel:

1-Ethyl-3-Methylbenzol

Dimethylbenzole (= Xylole)

Afg.: Zeichne alle Möglichkeiten und benenne diese.

Lösung:

veraltet Benennung: ortho/meta/para

- ortho- [o-] = 2

- meta- [m-] = 3

- para- [p-] = 4

Afg. Benenne folgende Bindung:

[Lösung (markieren zum Sehen): 1-Methyl-3-propylbenzol]

- Details

- Geschrieben von: Wolfram Hölzel

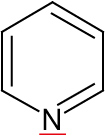

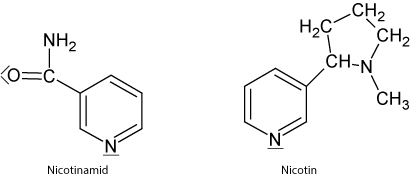

2.4 Heteroaromaten

Heteroaromaten: Kohlenstoffatom ist im Ring „ersetzt“ durch anderes Atom (Bsp. : Stickstoff-, Sauerstoff-, Schwefelatom). Hückel-Regel muss erfüllt sein.

Ein freies Elektronenpaar des Heteroatoms kann am delokalisierten Ringelektronensystem beteiligt sein.

2.4.1 Pyridin

Elektronenpaar des Stickstoffatoms zeigt nach außen.

Pyridin-Derivate sind häufig in Naturstoffen (Nicotinamid (= Vitamin B3); NADP⁺)

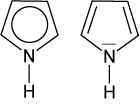

2.4.2 Pyrrol

Freies e--Paar ist am Ringsystem beteiligt.

Pyrrol-Ringe finden sich z.B. in Porphyrine (Porphin, Häm und Chlorophyll, das Vitamin B12) und die Gallenfarbstoffe (Bilirubin, Urobilin)

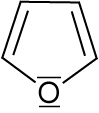

2.4.3 Furan

Ein freies e--Paar ist am Ringsystem beteiligt.

- Details

- Geschrieben von: Wolfram Hölzel